No.8

ラ・ポルト・エトロワト

2013/6/4UP

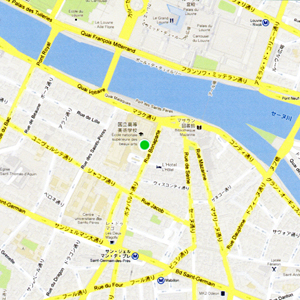

ラ・ポルト・エトロワトはボナパルト通り14番地にあるパリ美大(国立高等美術学校)からセーヌ川に向かって20メートルほど歩いた10番地にある。「狭き門」を意味する店名どおり、間口が3メートル弱の小さな店である。

扉を開けて中に入ると店主のクロード・シュヴァルベルグ氏が開口一番、「うちは日本とは縁が深い」とにこやかに話してきた。

店内

店内

どういうことかと戸惑っていると、「ジャポン」のラベルが貼られた分厚いファイルを取り出した。日本からの注文書や手紙が積み重なっている。なるほど、フランス美術や文学で著名な先生方が愛用され、情報源として活用されている店の1つだったわけである。顧客は日本の大学、研究機関、美術館だけでなく、世界中の大学教授・研究者、美術館キューレター、コレクターに広がっており、「狭き門」は「知る人ぞ知る」店だった。

店主

店主

満72歳となるシュヴァルベルグ氏は、国立高等造形美術学校で美術を総合的に学んだ後、25歳から35歳まで室内インテリア技師として建築事務所に勤務した後、1975年から古本業を始めた。

販売カタログ

販売カタログ「La Critique d'Art à Paris

1890 ~1969」

2004年までは30年間、毎年、カタログを発行して通販もしていた。それまでは従業員を雇用していたが、老齢年金をもらえる年齢に達してからは、カタログ通販はやめて、火曜から土曜の午後2時から6時まで一人で店内での販売のみを行っている。

扱う書籍は古書と同時に新刊本、中世と近世美術も含まれるものの、主体は19世紀と20世紀の美術、ことに美術評論書で定評がある。

販売カタログ「1890年から1969年のパリの美術評論(La Critique d'Art à Paris 1890 ~1969)」で紹介する書籍の中で、一押し本として、エドモンド・アブー(Edmond About)編の「1857年のサロン出品のアーチスト(Nos Artistes Au Salon de 1857)」を掲げたが、 日本の研究者が19世紀の美術評論書をよく購入する、と言う。

19世紀の美術評論書コーナー

19世紀の美術評論書コーナー

作家・美術評論家でジャポニズムの紹介に貢献したエドモン・ド・ゴンクール(Edmond de Goncourt)の「La Maison d'un artiste」や「Cahiers E & J. de Goncourt」No.1 1992~No.7 1999」なども日本人客がよく購入していく。他の売れ筋はアンドレ・ブルトンなどシュールレアリズム関連で、展示会カタログもすぐに品切れとなる。

「Nos Artistes Au Salon de 1857」

「Nos Artistes Au Salon de 1857」

「フナック(FNAC)など大手書籍チェーン店は本を売るだけだが、私は売る本を実際に読んでいるので、勧めるのにも説得力がある。お客さんに、これは良い、悪いを助言できるのが最大の楽しみだ」と顧客との出会いとコンサルタントが生きがいとなっている。

シュールリアリズム関連書コーナー

シュールリアリズム関連書コーナー

「今や時代は変わって、大量販売の古書はアマゾンなどのインターネットでの売買が主となり、古書店は稀少本や絶版本の販売に活路を見つけていく方向しかないだろう」。

「美大があるサンジェルマン大通り地域は貸し店舗の家賃が上昇してしまい、家賃の支払いが経営者として最も辛い。この界隈も書店からモード、アクセサリーなどの高級ブティックに替わる事例が多くなっている」と一抹の寂しさを浮かべていた。

広畠輝治 HIROHATA Teruji

HP : https://www.terujihirohata.com

1948年1月 横浜に生まれる。1980年から在仏ジャーナリスト。1988年にプレス・ヒロハタ社設立。主に日経新聞社グループと電通向けに記事・レポート配信とコーディネート。

やきものネット・パリ通信員。2002年4月 「邪馬台国 岡山・吉備説から見る古代日本の成立」(制作‐コエランス酉福ギャラリー、発行‐神無書房)を出版。2009年1月 「「邪馬台国吉備説 神話編」(制作‐酉福ギャラリー、発行‐神無書房)を出版。

邪馬台国 岡山・吉備説から見る

邪馬台国 岡山・吉備説から見る古代日本の成立

広畠輝治著 2500円

邪馬台国 吉備説 ー神話篇ー

邪馬台国 吉備説 ー神話篇ー日本古代史をヨリ深くヨリ広く学ぶために

広畠輝治著 4000円